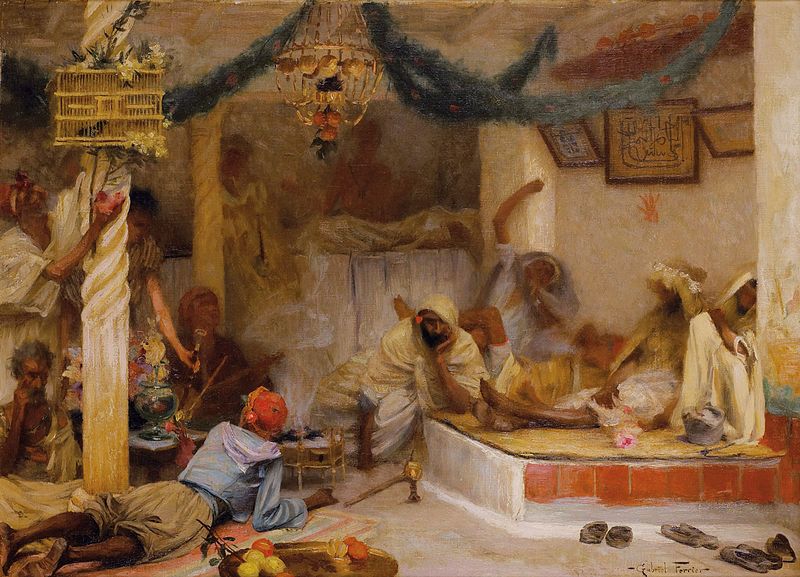

Par une belle matinée d’automne, un petit fumeur de kif, assis près de la fenêtre d’un café maure, savourait joyeusement la fumée lentement aspirée de sa longue pipe. Dans la rue vint alors passer un paysan qui criait : Hâou ezzebda !

Ce mot d’ezzebda résonna agréablement aux oreilles du petit fumeur qui, passant sa mignonne tête par la fenêtre ouverte, appela le paysan: Ya el houni ! (viens-ici).

Chargé de son lourd makbed (panier), le paysan, monta les marches qui aboutissaient au café et étala aux yeux de son petit client tous ses pots, les uns après les autres.

Après les avoir longuement et successivement considérés, maniés, flairés, Le petit fumeur finit par dire :

« Il me semble bien que ce beurre doit être bon; pèse-m ‘en une oukitine » (deux onces).

Le paysan, qui d’abord avait espéré une meilleure affaire, n’en servit pas moins la quantité demandée, et se retira en maugréant.

« Et maintenant, s’écria notre jeune héros, je prie Dieu de bénir ce beurre, afin qu’il me donne, quand je le mangerai, vigueur, force et vaillance ! »

Dans le capuchon de son burnous, il prit un pain dont il coupa un gros morceau, sur lequel soigneusement il étendit son beurre. « Voilà certes qui n’aura pas mauvais goût, dit-il; mais avant de le déguster, achevons notre pipe l »

Il posa sa tartine à côté de lui et, sans autre hâte, il se remit à fumer. Sa joie et sa belle humeur se manifestaient simplement par des bouffées plus rapides et plus serrées. Cependant, le parfum du beurre attirait les mouches qui, tentées, vinrent en foule se poser sur sa tartine.

« Et qui donc ici vous invite ?» disait le fumeur, en essayant de chasser les petites gourmandes. Mais les mouches tenaient bon, el le nombre en grossissait à vue

d’œil. Alors, exaspéré el perdant toute patience, le petit fumeur, déjà surexcité par le kif, saisit son mouchoir et, sans pitié, l’abattit sur l’essaim.

Le coup porté, il eut l’idée de compter les cadavres il ne trouva pas moins de sept mouches qui gisaient, étendues, les pates en l’air, sur la tartine.

« Allah ! Allah I s’écria-t-il, plein d’étonnement, il parait que je suis un homme valeureux: il faut que le bruit s’en répande ! »

Son enthousiasme de lui-même fut dés lors si grand qu’il ne craignit pas d’arborer une ceinture sur laquelle il avait fait broder en grosses Lettres :

« J ‘EN ABATS SEPT D’UN COUP ? »

Bientôt, la ville ne lui suffit pas pour clamer son courage; il voulut que l’univers entier connut sa valeur, et son cœur, à cet espoir, frétillait en sa poitrine comme la queue d’un agneau qu’on a caresse.

Il prit donc sa ceinture et se résolut à parcourir le monde. Les cafés maures, dédaignés de lui, n’étaient plus, en effet, un théâtre digne de ses exploits.

Avant d’abandonner sa maison, il ramassa tout ce qu’il avait de précieux, mit un morceau de fromage dans sa poche, sortit et s’en alla vers l’inconnu, à la grâce de Dieu.

Comme il était jeune et leste et très actif, le chemin ne l’effraya pas, et longtemps, longtemps, il marcha sans éprouver la moindre fatigue. Il arriva ainsi devant un palais entouré d’un vaste et splendide jardin, dans lequel il entra.

Un magnifique olivier le tenta par son ombrage; sans hésiter, il s’étendit au pied de l’arbre et, tranquillement, s’endormit. Des passants s’arrètèrent, admirant sa bonne grâce et, stupéfaits, contemplèrent les mots brodés sur sa ceinture. « Sept d’un coup ! disaient-ils; quel est donc ce foudre de guerre, et que vient-il faire par ici?»

Vite, ils allèrent conter leur découverte au Bey, qui justement demeurait dans le palais, ajoutant (que c’était sans doute un puissant seigneur en quête d’aventures glorieuses. Ils ne tarirent point en éloges sur la bonne mine du jeune homme, et demandèrent de se l’attacher par ses bienfaits, car il pouvait être d’un précieux appui si la guerre venait à éclater un jour.

Le Bey ne se fit point prier, et, par son ordre, une députation d’officiers se rendit auprès du petit fumeur de kif qui, tout étourdi du bonheur qui lui survenait, n’en répondit pas moins crânement qu’il était justement venu pour cela. Le Bey lui fit le meilleur accueil, le combla d’honneurs et lui donna logement au palais.

Mais la jalousie, Hélas I est la méchante sœur cadette de la fortune, et, bientôt envié de tous, le petit fumeur de kif se vit en butte à toutes les tracasseries mesquines, mais très timides d’ailleurs, car chacun se disait en lui-même : Je ne puis l’affronter seul : que deviendrais- je entre ses bras, à lui qui en tue sept d’un coup !

Ils s’adressèrent au roi, qu’une telle réputation de vaillance avait à la longue indisposé contre lui, et demandèrent leur congé.

Le Bey n’osa refuser et laissa partir tous ses vieux. et loyaux serviteurs.

Il eût préféré de beaucoup se débarrasser de leur rival, mais il n’osait le congédier, de peur d’exaspérer celui qui en tuait sept d’un coup, et qui n’hésiterait pas sans doute à le massacrer pour s’emparer de koursi (trône) el de sa couronne.

Mais le Bey n’en était moins un homme très fin et très madré; il s’avisa d’un expédient qui, selon lui, devait réussir et donner satisfaction à tous.

Il fit venir le petit fumeur de kif el lui annonça qu’il était décidé à lui donner sa fille en mariage, avec, en dot, la moitié de son royaume, à la condition qu’il se rendrait dans la forêt voisine, où deux géants redoutables vivaient de crimes et de rapines. Il importait de débarrasser enfin le pays de ces deux monstres, et c’était une œuvre digne de lui, de sa valeur et de sa réputation. Le Bey termina en annonçant à son champion qu’il mettait cent cavaliers à sa disposition pour l’aider à vaincre les deux géants.

Notre petit fumeur de kif, ébloui, pensa avec raison qu’on ne trouvait pas tous les jours une occasion pareille d’épouser une princesse aussi accomplie, et s’empressa d’accepter la proposition du Bey.

Mais il refusa les cent cavaliers, et déclara qu’il ne les acceptait que comme escorte. Sous aucun prétexte il ne voulait qu’on lui vint en aide, « car, ajout a-t-il, celui qui en tue sept d’un coup n’a besoin d’aucun secours pour venir à bout de deux seuls adversaires, fussent-ils des géants ».

Il se mit donc en route suivi de ses cavaliers, qu’il laissa sur la lisière de la forêt. Avec précaution il entra dans le bois, regardant attentivement autour de lui et rampant avec la souplesse silencieuse du serpent.

Au bout d’un instant, il aperçut les deux géants endormis sous un arbre; leurs ronflements sonores étaient tellement épouvantables que les branches des arbres elles-mêmes en tremblaient.

Notre petit fumeur avait son projet: il remplit tout d’abord ses poches de cailloux; puis, sans perdre de temps, avec l’agilité d’un singe, il escalada l’arbre· qui les abritait et vint se poster sur une branche au-dessus des dormeurs.

Alors, il commença à jeter quelques cailloux sur la poitrine d’un de ses ennemis, que ce choc troubla à peine et qui continua de plus belle à ronfler. A la fin cependant, agacé par les coups répétés, il s’éveilla en grognant et, poussant brusquement son compagnon:

« Pourquoi ma frappes-tu ainsi ? lui dit-il

« Moi ! fit l’autre, tu rêves : je ne t’ai pas touché ! »

De mauvaise humeur, cependant, ils se rendormirent.

Le petit fumeur de kif s’attaqua alors au second géant; un caillou bien lancé l’éveilla tout à fait.

<< Qu’as-tu donc, dit-il, à me frapper de la sorte?

« – Moi ! tu rêves : je ne t’ai pas touché ! »

A nouveau, ils se recouchèrent; mais un caillou plus gros ralluma leur fureur. Ils se ruèrent l’un contre l’autre. Le combat fut terrible; les arbres arrachés devinrent entre leurs mains des massues redoutables; à la fin, perdant leur sang, ils s’étendirent pour ne plus se relever.

Tranquillement alors, notre héros descendit. de son poste, enfonça par deux fois son sabre dans la poitrine de chacun des cadavres, et s’en revinL vers son escorte, anxieuse, attendant la fin du combat qu’elle devinait, mais auquel elle n’avait pu assister.

« C’est fini, dit le vainqueur: je leur ai donné le coup de grâce, Oh! ils ont résisté; mais que pouvaient-ils contre moi, qui en tue sept d’un coup !

« N’êtes-vous pas blessé?

« Moi! je n ai pas la moindre égratignure !

E:t, conduit en triomphe, il revint vers le Bey réclamer la récompense promise.

Mais le Bey tergiversa.

« Ce n’est pas suffisant objecta-t-il; tandis que tu es en train de débarrasser le pays de ces monstres, il te faut retourner dans une autre forêt, voisine encore, où une licorne monstrueuse a établi son repaire, répandant partout à l’entour la terreur et l’effroi. »

Sans répliquer, le petit fumeur de kif prit une corde el une hache et se dirigea en chantant ya ! li li ! ya ! li li ! vers son nouvel ennemi;

celui-ci, à son aspect, se précipita sur lui.

« Doucement, doucement, dit-il : trop vite ne vaut rien ! »

Immobile tant que l’animal ne pouvait l’atteindre, il se déroba tout à coup, très adroitement, à son approche, et se glissa derrière le tronc puissant d’un arbre à sa portée. Lancée à toute vitesse, la bête géante ne put se retenir ni obliquer,

et vint buter furieusement contre l’arbre, dans le tronc duquel sa corne s’enfonça profondément.

La licorne, là, fut rivée, prisonnière.

« Bon !, voici l’oiseau en cage», dit notre héros, sortant de sa cachette.

Il lui passa sa corde au cou; avec sa hahe, et sans efforts, il sépara du corps la corne, qui resta comme vissée dans le tronc de l’arbre; puis, il amena le monstre devant le prince.

Mais, toujours désireux de se soustraire à sa promesse imprudente, le Bey lui dit:

« Il Le reste encore une tâche aussi redoutable à accomplir, mais celle-ci sera la dernière, et je te donne ma parole royale que si tu en viens à bout aussi heureusement que, des deux premières, je ne te demanderai rien de plus, et ma fille sera a toi avec la moitié de mon royaume. »

Il s’agissait cette fois de s’emparer d’un lion qui depuis longtemps faisait de terribles ravages dans là contrée et soumettait le pays à des dîmes incessantes.

Le petit fumeur de kif, comprenant que le bonheur qui l’attendait était digne de tous les exploits, se dirigea sans répliquer vers la caverne du redoutable fauve.

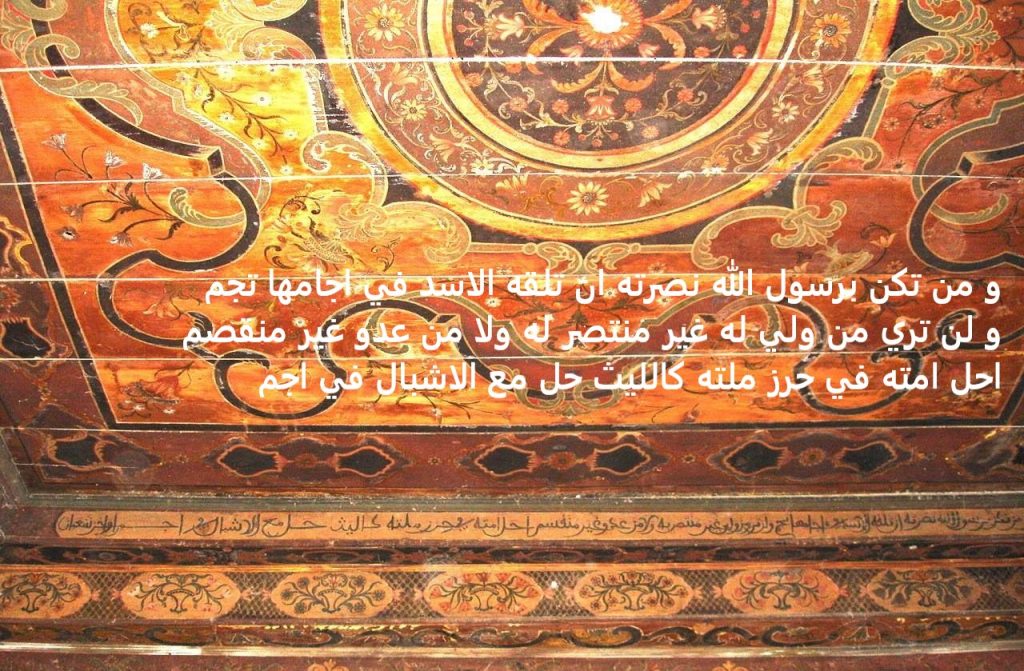

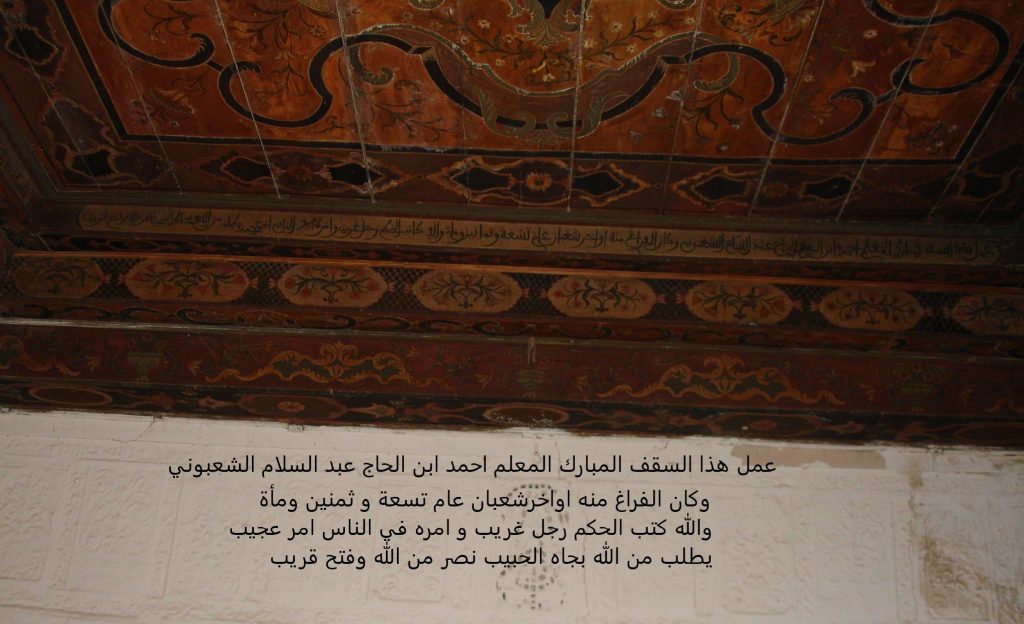

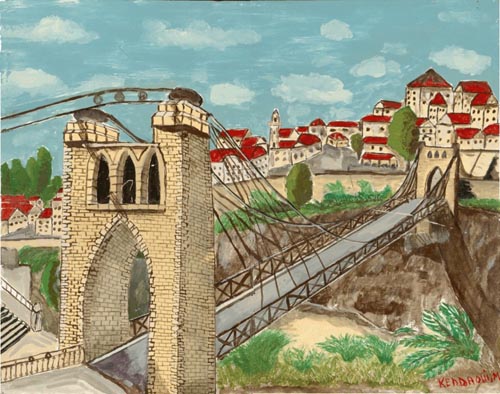

A sa vue, le lion rugit de colère et se rua sur lui avec l’intention évidente de n’en faite qu’une bouchée. Mais il avait compté sans l’ingéniosité du petit homme qui voyant une zaouia ouverte, s’y précipita, la traversa d’un bond et en ressortit par la fenêtre, qu’il ferma; puis, soigneusement encore, il vint fermer la porte, car le lion,

certain de son aubaine, n’avait pas hésité à le suivre, et se trouva prisonnier comme par enchantement.

Cette fois, ne sachant plus que dire, lié d’ailleurs par sa parole royale, le Bey dut s’exécuter. 1l accorda donc la main de sa fille avec la moitié de son royaume.

Les noces furent célébrées en grand apparat, et c’est ainsi que, par la seule volonté et la souveraine bonté d’Allah, il fut fait un grand roi d’un petit fumeur de kif qui, au début de sa carrière, avait tué sept mouches d’un coup.

Conte tunisien traduit par Mustapha Kourda, 1894.